数据画像与进攻端深度解读在数据驱动的时代,理解一支球队的真实水平,需要超越传统比分,深入到每一次投篮、每一次传球和每一次防守轮转的细节。西安篮球队本赛季在攻防两端呈现出鲜明特征:进攻节奏(Pace)有所提升,整体场均回合增加,快攻得分比重上升,这带来了更多的转换机会,但也暴露出阵地进攻中投篮选择与空间利用的不稳定性。

通过命中率(FG%)、三分命中率(3P%)及有效命中率(eFG%)的对比,我们看到球队在三分出手占比提高的三分命中率并未同步提升,说明外线出手的性价比偏低,存在盲目拉开空间的情况。分球与助攻率(AssistRatio)数据提示,后场组织在高强度防守下回合失误增多,导致得分效率下降。

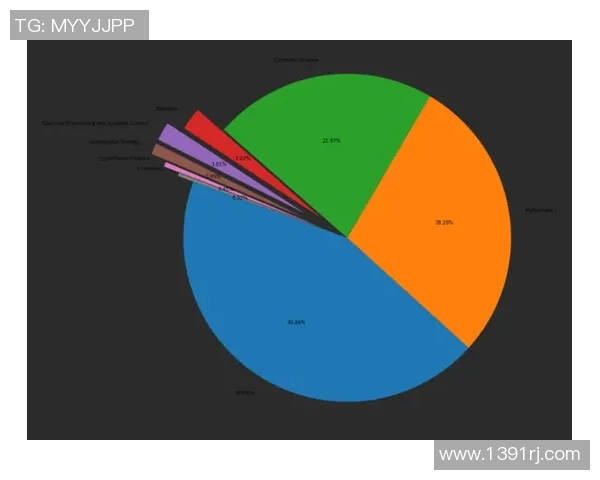

球员个体层面,内线球员在禁区内的得分效率稳定,但面对对手包夹时的传球决策仍需优化;外线射手则因掩护配合与无球跑位不足,导致接球即投的高质量空位机会有限。结合投篮热区图(ShotChart)可见,球队在弧顶中距离与底角三分的得分密度差异明显,教练组可据此调整战术,增加合理挡拆后的二次利用。

球队的进攻篮板率(OffensiveReboundRate)并不低,这为二次进攻提供了弹药,但二次进攻转换为有效得分的比率未达预期,显示出篮下终结能力与篮板后快速摆脱防守的配合欠佳。通过引入细化的回合分解(比如回合起始位置、终结方式、是否来自助攻等),可以更准确定位低效回合的成因,从战术设计与球员训练两端同时发力,提升每个进攻回合的得分期望值(ExpectedPoints)。

防守洞察、球员成长与商业化联动建议防守端的统计揭示了西安队的顽强与不稳定并存。团队防守效率(DefensiveRati亿德电竞ng)虽在多场比赛中有所下降,但青黄不接的轮换、对外线射手的包夹策略和内线协防的时机选择,是影响整体防守稳定性的关键变量。

通过对对手投篮区域的防守命中率对比,球队在内线对抗时能有效限制高质量出手,但在弧顶与侧翼的防守轮转速度不足,导致对方获得高概率的外线出手机会。基于此,训练重点可放在提升侧翼的视野判读、预判性协防以及快速回防体能储备。个人数据层面,几位核心球员展现出明显的成长曲线:主攻手的进攻效率随比赛轮换增加而提升,年轻控卫的助攻与失误比改善显著,但在关键时刻的决策仍需场景化训练。

可以通过视频回放与情景化对抗训练,强化球员在高压回合中的选择与执行。替补席的贡献率(Plus-Minus)显示阵容深度在赛季中后期成为胜负天平,合理的分钟分配与轮换策略会直接影响长期战绩。从俱乐部运营与商业化角度看,数据分析不仅能提升竞技表现,也能作为吸引赞助与球迷互动的内容资产。

打造可视化数据板块、发布赛事数据洞察报告、开设球迷数据夜谈等活动,既能增强品牌黏性,也为赞助商提供精准曝光场景。综合建议包括:优化三分出手质量与无球跑动训练、加强侧翼与回防的协同训练、通过数据驱动的轮换优化体能与阵容配置,并将数据故事化,融合赛场表现与城市文化,提升西安篮球队在竞技与市场双重价值。